工業旅游

工業旅游的興起,正是這一轉型趨勢的生動體現。它不僅代表著旅游業態的創新,更體現了傳統企業在現代產業體系中對自身價值的重新發現與塑造。“工業+旅游”的模式,已然成為連接歷史與未來、工業與文化、生產與消費的重要紐帶。

工業旅游博物館

文明演進與技術革命的立體對話

在人類技術革命的壯闊圖景中,工業文明始終是推動社會形態嬗變的核心引擎。當歷史進程邁入以創新為主導、數字為支撐、綠色為導向的發展階段,工業旅游博物館正以獨特的敘事邏輯,成為解碼技術革命基因、培育未來創新生態、構建文明對話平臺的關鍵載體。這座超越物理邊界的智慧場域,通過活化工業遺產、重構技術認知、創新體驗范式,在時空交織中搭建起連接工業文明基因與未來生產圖景的認知橋梁。

歷史縱深

工業文明的立體解碼

工業旅游博物館的基因可追溯至大機器生產時代的文明覺醒。當蒸汽動力突破人力極限,人類首次以系統性協作的方式將自然能量轉化為改造世界的力量。早期的工業遺產保護實踐,本質上是對新興文明形態的自覺認知——那些鐫刻著使用痕跡的機械構件、記錄著生產數據的原始臺賬、凝結著集體智慧的工藝流程,不僅是物質存在的實體,更是承載著技術突破、管理創新、社會變革的精神容器。

在工業文明初期,博物館的闡釋邏輯聚焦于機械原理的直觀呈現:巨型齒輪組展示動力傳遞的精妙,老照片定格勞動場景,原始圖紙勾勒技術演進的脈絡。這種呈現方式如同工業文明的標本切片,讓參觀者得以窺見生產力發展的物質基礎。隨著電氣革命的到來,闡釋維度發生根本性轉變,開始關注組織變革的深層邏輯,通過還原流水線作業場景、展示科學管理文檔,解構工業化背后的社會變革密碼。

當人類邁入信息革命與智能革命交織的新紀元,博物館的敘事框架實現質的飛躍。現代呈現方式不再滿足于靜態陳列,而是通過全息投影復原智能工廠運作場景,運用數字孿生構建虛擬研發實驗室,讓參觀者在沉浸式體驗中感知無人化生產流程、智能調度系統。這種動態闡釋使工業文明的發展脈絡從線性敘事轉變為立體網絡,每個技術節點都成為連接過去與未來的認知節點。

技術融合

創新驅動的具象化表達

技術變革不是抽象的概念,而是滲透在工業生產全鏈條的創新實踐。工業旅游博物館通過技術融合的設計,將這種變革轉化為可感知、可互動的體驗場景。在材料科學領域,納米級晶體結構的動態模型與3D打印金屬構件形成跨尺度對話;在能源轉型板塊,光伏矩陣發電數據流與氫能制備分子動畫構成能量轉換的視覺交響;在智能制造領域,機器人精準操作演示與AI決策過程展示,共同詮釋人機協同的生產新范式。

這種技術融合不僅體現在呈現手段上,更貫穿于運營生態。通過物聯網技術,展品信息可實時更新;區塊鏈技術的應用,為每件工業遺產建立不可篡改的數字檔案;5G+邊緣計算的部署,使遠程專家能夠實時解答專業問題,形成虛實融合的知識網絡。這些技術應用本身,已成為技術發展的鮮活注腳,參觀者在體驗過程中,既是知識的獲取者,也是技術演進的參與者。

文化重構

從生產空間到精神場域

工業旅游博物館的價值重構,本質上是將物質生產空間轉化為精神生產場域的過程。傳統認知中,工廠是創造物質財富的場所,而現代博物館則賦予其文化再生產的使命。這種轉變體現在三個維度:

勞動美學的升華:通過藝術化處理工業元素,將機械的剛勁線條轉化為審美對象。焊接火花在數字媒體中重現為光的舞蹈,流水線韻律節奏被解構為現代音樂元素,產業工人動作經慢鏡頭處理后展現出力量與秩序的和諧之美。這種美學轉化使工業文明從功能導向轉向價值導向,讓參觀者在審美體驗中理解技術背后的文化邏輯。

創新文化的培育:設置"未來車間"互動區,參觀者可運用數字建模工具設計個性化產品,通過3D打印即時驗證創意,在"設計-制造-反饋"的閉環中體驗創新全流程。這種參與式設計打破了觀眾與展品的界限,讓每個人都能成為工業文明的創造者。博物館還構建"技術決策實驗室",模擬企業技術升級的決策場景,參觀者需要權衡投資成本、環境影響、社會效益等多重因素,在虛擬董事會中做出戰略選擇,培養系統思維能力。

生態理念的滲透:在認知動線中嵌入生命周期評估系統,通過大數據可視化展示產品全周期環境影響。這種"碳足跡"的具象化呈現,使可持續發展理念從抽象概念轉化為可計算、可比較的認知框架。

教育模式

從知識傳遞到思維啟蒙

在知識爆炸的時代,工業旅游博物館的教育功能已超越簡單的知識灌輸,轉向思維方式的塑造。通過設置"技術決策實驗室",模擬企業技術升級的決策場景:參觀者需要權衡投資成本、環境影響、社會效益等多重因素,在虛擬董事會中做出戰略選擇。這種情境化學習使抽象的技術決策過程變得可觸摸、可反思。

博物館還構建了"技術史-現實-未來"的三維教育框架。在歷史維度,通過年輪式呈現呈現關鍵技術突破的時間脈絡;在現實維度,引入工業大數據平臺,實時顯示全球制造業的關鍵指標;在未來維度,運用情景規劃法展示不同技術路徑的可能圖景。這種時空交織的敘事方式,培養參觀者的系統思維能力和戰略眼光。

全球視野

工業文明對話的數字平臺

技術發展具有顯著的全球性特征,工業旅游博物館正演變為跨文明對話的數字樞紐。通過構建"全球工業文明基因庫",運用自然語言處理技術,對世界各國工業遺產進行語義標注和關聯分析。參觀者可在虛擬空間中漫游不同文明的工業圖景:英國曼徹斯特的紡織機械、德國魯爾區的鋼鐵架構、美國底特律的汽車生產線、中國長三角的智能工廠,這些工業文明的碎片在數字空間中重組為人類技術發展的共同敘事。

博物館還發起"未來工業公民"全球計劃,通過元宇宙平臺連接各國青少年,共同設計符合可持續發展目標的技術解決方案。這種跨文化協作不僅培育具有全球視野的創新人才,更在技術倫理層面構建人類命運共同體的價值共識。

未來圖景

無限演進的工業文明生態

站在創新驅動發展的潮頭,工業旅游博物館正突破物理空間的限制,向"無邊界博物館"形態演進。通過增強現實技術,城市中的工業遺存可隨時變身移動展廳;利用腦機接口技術,參觀者的思維活動可直接與展品產生互動;基于量子計算的平臺,能夠模擬千萬種技術發展路徑,為決策提供前瞻性參考。

這種演進本質上是在構建工業文明的"元宇宙",其中每個數字孿生體都是可編輯、可擴展、可進化的。當參觀者調整某個技術參數時,整個虛擬工業生態將產生連鎖反應,這種動態演化的特性使博物館成為永不過時的知識發生器。

工業旅游博物館的終極價值,在于它構建了一個理解工業文明、參與技術變革、塑造未來圖景的立體場域。在這里,鋼鐵與代碼共舞,歷史與未來對話,每個參觀者都成為工業文明基因的傳承者與創新者。當創新驅動的浪潮奔涌向前,這座沒有終點的博物館,正以文明解碼者的姿態,書寫著人類技術發展的永恒史詩。

垃圾分類關系千家萬戶,是民生問題,也是生態文明建設問題。隨著經濟的快速發展和人民生活水平的日益提高,垃圾排放量與日俱增,在一定程度上造成資源浪費,也使得環境隱患日顯突出。我們日常生活中,每天都在制造垃圾,如廢紙、廢塑料、廢電池等,這些垃圾絕大部分都是可以回收再利用的資源。更重要的是,搞好垃圾分類和環境衛生,養成文明健康的生活方式,是為群眾創造美好生活的必然要求,也是一種新風尚。

5月中旬,深圳自然博物館展陳工程項目完成招標定標工作,四個標段分別由中建八局二公司、金大陸展覽、復旦上科多媒體、絲路中標,項目正式進入展陳施工實施階段。

懷化地處湘西,北接武陵,南極五嶺,東連雪峰,西鄰黔東,縱貫千里,橫跨數縣。境內武陵山、雪峰山平行縱貫,西依云貴高原,東接衡岳七十二峰;山林郁茂,竹樹崢嶸;奇峰競秀,長嶺綿延,更有喀斯特地貌和丹霞地貌奇觀,造成了夸父山、孤巖、萬佛山等名山勝境。

增城經濟技術開發區作為粵港澳大灣區“黃金內灣”的戰略支點,依托國家級經開區、僑夢苑創新基地、國家城鄉融合發展試驗區等多重政策疊加優勢,已構建起“戰略樞紐+產業引擎+創新高地”三位一體的發展格局?。自1988年成立以來,開發區從昔日的城郊荒地蛻變為廣州東部樞紐核心區,形成以永寧大道為軸心的泛半導體、新能源汽車、生命健康三大千億級產業集群,2024年工業總產值突破3200億元,占廣州市戰略性新興產業比重達18.7%?。 通過《廣州市增城經濟技術開發區條例》的法治化賦能,開發區獲得市級經濟管理權限下放、聯席會議制度支持、23條政務服務綠色通道等政策紅利?,實現“規劃審批—土地供應—產業扶持”全流程自主決策。當前正以廣州東部公鐵聯運樞紐為引擎,聯動新白廣城際、廣汕高鐵等軌道交通網絡,打造“1小時灣區經濟圈”和“海陸空鐵”多式聯運體系,2024年國際班列開行量占全省42%?。在產業生態構建上,形成“雙核驅動+多元協同”模式:以廣汽本田、北汽新能源為核心的智能網聯汽車產業鏈集聚企業超200家,本土配套率達75%;以增芯項目為引領的集成電路產業,帶動越海集成、國顯科技等40余家上下游企業形成“設計—制造—封裝”完整鏈條?。 科技創新方面,開發區通過國家級僑夢苑引進123個華僑華人項目,建成12個“眾創空間—加速器—產業園”孵化載體,2024年研發投入強度達4.2%,高于全市均值1.5個百分點?56。未來將重點拓展20個新興產業賽道,包括低空經濟、生物制造、人工智能等,通過TOD綜合開發片區和零碳示范園區建設,塑造“生產、生活、生態”深度融合的國際化現代產業新城?

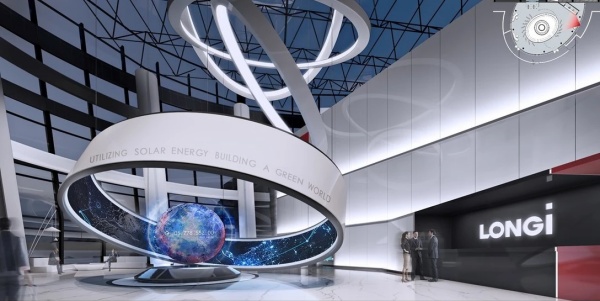

曾有蘭大學子勵志,創業以他們的導師——蘭大老校長;中國著名教育家 江隆基 先生的名字為公司命名。隆基品牌創建:源起對先賢的敬仰及敬愛之情,對歷史文化的傳承和推動現代科技進步的堅持。企業宗旨:用光伏太陽能的閃耀之光,照見人與自然的關系,照亮地球的未來。

蘇杭具有中國獨特的浪漫主義情懷,很多美好的浪漫的愛情故事也都發生在這。如果說把北方歷史及江南歷史做一個比較的話,那北方的歷史像是連綿不絕的山峰高大而深厚,江南的歷史像是潺潺的溪水恬靜一般的流淌,讓人覺得那么的心曠神怡。

重慶寸灘國際新城展示中心,它不僅僅代表著寸灘最新規劃的展示窗口,而是凝聚兩江新區寸灘精神、代表重慶在新一輪發展中城市態度的前瞻性地標。

“大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分,要在保護、傳承、利用上下功夫,讓古老大運河煥發時代新風貌。”如何在世界文化相互激蕩、相互交融的宏大背景下進一步推動大運河文化帶建設,是保護好、傳承好、利用好大運河文化必須解決的重要課題。新征程上,要堅持以我為主,既善于吸收借鑒世界其他國家在保護利用古代運河方面的有益做法,又善于創新創造、不斷探索大運河文化帶建設的有益經驗,在文明交流互鑒中推動大運河文化帶建設高質量發展,讓古老大運河煥發時代新風貌。

在這個日新月異的時代,前沿科技如同破曉的曙光,照亮了人類前行的道路。人工智能(AI),這一昔日科幻小說中的概念,如今已悄然融入我們的日常生活,成為推動社會進步的重要力量。上海,這座國際大都市,以其深厚的科技底蘊和前瞻性的戰略眼光,成為了中國乃至全球人工智能發展的前沿陣地。上海·人工智能展廳,正是這一時代浪潮中的璀璨明珠,它不僅記錄了人工智能的發展歷程,更展望了未來的無限可能。