向海圖強

海之浩渺,夢之無垠。海洋,是生命的搖籃,是文明的淵藪,更是連接全球的藍色紐帶。中華民族的航海史詩綿延千年,熠熠生輝。2000多年前,指南針的發明,為人類跨洋越海的壯舉點亮明燈;620年前,鄭和率領龐大船隊七下西洋,在世界航海史上鐫刻下不朽的東方印記。從古代海上絲綢之路的帆影幢幢,到近代民族海運業的艱難起步,再到現代航海事業的蓬勃發展,航海精神始終流淌在中華兒女的血脈之中。

航海事業博物館

“舟楫載道,星漢為圖”

古語云“海不揚波”,然真正令航海事業永恒不朽者,非舟楫之利,非航線之廣,非器物之精,乃人類以舟楫為筆、以星漢為圖,在蒼茫碧海間書寫的一部“天人合一”的文明長卷。此卷非紙帛所載,乃以潮汐為墨、以季風為韻,融技術理性與詩性智慧于一體,既見古人“觀星辨向”的實證精神,又顯“乘桴浮于海”的哲學境界。今日所言航海事業博物館,正應以此八字為鑰,解鎖從“器物層”到“精神層”的深層邏輯,使觀者不僅見船,更見造船之智;不僅見航,更見航背后的文明基因。

器物層

從“物”到“道”的技術哲思

獨木舟之痕,非獨為舟,乃是人類“以木代己”的原始智慧——將身體延展為舟,將手足延展為槳,完成對自然水域的初步征服。宋代“神舟”之流線,非獨為速,乃暗含“順水之勢”的流體哲學,其龍骨之堅、肋骨之密、甲板之平,恰合《周易》“剛柔相濟”之理。而“水密隔艙”之術,更非簡單工藝革新,乃是將“分而治之”的治理智慧注入造船術:將整體船體劃分為獨立艙室,既增強抗沉性,又便于貨物分類,此中暗藏“分合有度”的東方管理哲學,比西方同類技術早數百年,足證古人在技術實踐中已觸及系統論的雛形。

至于航海儀器,更見“格物致知”的實證精神。漢代司南以磁石指極,非獨為方向之器,乃是人類首次以自然物質屬性解釋自然現象的嘗試;宋代旱羅盤將磁針與方位盤結合,誤差控制在三度以內,此等精度非偶然所得,乃是通過反復觀測星辰運行、校準磁偏角而得,其中蘊含著“實踐—理論—再實踐”的認知循環;明代牽星板以星體高度定緯度,配合更路簿之航程記錄,形成早期導航系統,此系統非簡單工具組合,乃是將天體運行規律、海洋氣象規律、船舶航行規律熔于一爐,構成“天—海—人”三者的動態平衡模型。這些器物之所以能傳世,非因其材質之貴,乃因其背后凝聚著“格物致知”的技術哲學——從“制器”到“尚象”,從“用器”到“悟道”,完成從技術實踐到哲學升華的飛躍。

航線層

從“路”到“網”的文明互鑒

海上絲綢之路非獨為商路,乃是一部流動的文明史。當瓷器西傳、香料東漸時,交換的不僅是物品,更是工藝技術、審美理念、宗教信仰的深度融合。泉州港出土的波斯銀幣,其紋飾中既有伊斯蘭幾何紋,又隱現中國云雷紋,此非簡單貿易之證,乃見“和而不同”的文明觀——不同文化在接觸中既保持自身特色,又吸收對方精華,形成“混成文化”。廣州十三行遺存的西洋玻璃器,其制作工藝雖源于歐洲,但器形設計卻融入中國“天圓地方”的宇宙觀,此等“文化轉譯”正是文明互鑒的微觀體現。

更深刻者,乃航線背后隱含的“天下觀”變遷。古代中國以“天下”為視野,認為“普天之下莫非王土”,故航海事業多具“朝貢體系”特征,追求“萬邦來朝”的和平秩序;而西方航海則多具“地理大發現”特征,追求新大陸的開拓與資源的獲取。此兩種路徑雖異,卻共同構建起早期全球化網絡——前者以“禮”為紐帶,后者以“利”為驅動,二者在碰撞中既產生沖突,又催生出新的文明形態。這種“路”到“網”的轉變,非獨為地理擴展,乃是人類從“自我中心”到“多元共生”的認知升級,其背后蘊含的“各美其美,美美與共”的智慧,至今仍為全球治理提供思想資源。

文化層

從“器”到“道”的精神傳承

航海事業最深層的遺產,非器物,非航線,乃是一種“向海而生”的精神基因。此基因包含三個維度:其一為“探索欲”,如徐福東渡尋仙、哥倫布橫渡大西洋,皆源于對未知世界的強烈好奇;其二為“征服力”,如鄭和船隊在赤道無風帶的堅持、麥哲倫船隊穿越麥哲倫海峽的勇氣,皆體現人類突破自然限制的決心;其三為“和平心”,如鑒真六次東渡傳法、馬可·波羅記錄東方文明,皆以文明交流為宗旨,而非武力征服。

此精神基因在文學中亦有深刻體現。《山海經》中的海外奇談,非獨為,乃是人類對海洋的早期想象;《海國圖志》的地理認知,非獨為知識,乃是對“開眼看世界”的啟蒙;《鏡花緣》的奇幻想象,非獨為虛構,乃是對海洋彼岸的詩意叩問;《海國聞見錄》的實證記錄,非獨為史料,乃是對“求真”精神的踐行。這些文學作品,既構建了海洋的認知圖譜,又蘊含著對“天人關系”的哲思——莊子“逍遙游”中的“摶扶搖而上者九萬里”,屈原《天問》中的“師魚”之謎,皆是對海洋的詩意探索,其背后是對“人與自然”關系的深層追問。

未來層

從“古”到“今”的科技與人文變奏

站在當代回望,航海事業博物館非獨為歷史容器,乃為未來鏡鑒。現代航海技術正經歷革命性變革:北斗衛星導航系統實現全球定位自主可控,此非獨為技術突破,乃是對“牽星術”的繼承與超越——從“觀星”到“觀星+衛星”,變的是工具形態,不變的是對“定位”的永恒追求;智能船舶通過物聯網實現航行數據實時傳輸,此非獨為效率提升,乃是對“更路簿”的數字化升級——從“紙筆記錄”到“云端存儲”,變的是記錄方式,不變的是對“經驗傳承”的重視;無人艇在海洋探測中的應用,此非獨為科技前沿,乃是對“探索精神”的當代詮釋——從“有人航行”到“無人探測”,變的是航行主體,不變的是對“未知”的探索欲望。

更值得關注的是航海事業在生態維度上的新使命。面對海洋污染、生物多樣性喪失等全球性挑戰,現代航海正從“征服自然”轉向“敬畏自然”。綠色船舶技術的應用,非獨為環保,乃是對“天人合一”理念的回歸;海洋保護區航線的規劃,非獨為保護,乃是對“可持續發展”的實踐;海上垃圾回收船的投入,非獨為清潔,乃是對“海洋生命共同體”的守護。這種轉變非對傳統的否定,乃是對航海精神更深層次的詮釋——真正的航海家,從不是自然的主宰,而是自然的守護者;真正的航海事業,從不是對自然的掠奪,而是對自然的敬畏與共生。

【結語】

“舟楫載道,星漢為圖”既是航海事業類型博物館的主題,亦是航海精神的凝練。它告訴我們,航海事業非獨為“航”之技,乃為“道”之載體——此道,包含技術之道、文明之道、生態之道,更包含“天人合一”的哲學之道。當我們在博物館中撫摸船舷的紋路,不僅是在觸摸歷史的溫度,更是在感受人類對海洋的永恒熱愛——這種熱愛,驅動著先民揚帆遠航,激勵著今人開拓創新,更將指引著后代駛向更廣闊的星辰大海。這,正是航海事業博物館給予我們的最寶貴財富:不是具體的展品,而是永恒的航海精神;不是塵封的歷史,而是活著的文明密碼。此道不孤,此志不渝,此心永恒——此乃“舟楫載道,星漢為圖”的深層意蘊,亦為人類對海洋的永恒承諾。

在校園文化建設的宏大版圖中,校史館宛如一顆熠熠生輝的明珠,承載著學校發展的深厚底蘊,銘刻著師生們的共同記憶,傳承著獨特的校園精神。隨著時代的車輪滾滾向前,科技浪潮洶涌澎湃,人們對文化體驗的追求日益提升,信可威認為,校史館展廳的未來,應該完成從傳統到創新的跨越,邁向無限可能的新未來。

中鐵十二局集團有限公司前身為鐵道兵第二師,最早歷史可以追溯到組建于1940年的冀魯邊區回民大隊,部隊時期先后參加過抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝、援越抗美、對越自衛還擊作戰,3次出國作戰的“光輝履歷”不僅在國內同級單位屈指可數,更成為鐵道兵“逢山鑿路,遇水架橋”開路先鋒精神的集中體現。

嵊州,這片古老而神奇的土地,自古以來便是越國的領地,承載著千年的歷史與文化。唐宋時期,這里歸屬越州,因此得名“越地”。在這片文化底蘊深厚的土地上,孕育出了一種柔美典雅、傳唱全國的戲曲藝術——越劇。作為越劇的原生地,嵊州以“越地天籟”作為展覽的主題,旨在向觀眾展示越劇與嵊州之間千絲萬縷的聯系,以及越劇從誕生到發展壯大的輝煌歷程。

橫塘鎮,一個承載著豐富歷史與文化底蘊的江南水鄉,自清乾隆年間黃姓人家遷此居住以來,便以其獨特的地理位置和勤勞智慧的人民,書寫了一部部生動的歷史篇章。如今,這座小鎮正以其獨特的魅力,吸引著越來越多的目光。為了更好地銘記歷史,傳承文化,橫塘鎮特設鄉村博物館——鎮史館,以生動、詳實的展覽,向世人展示這片土地上的滄桑巨變。

中國人民抗日戰爭的偉大勝利,為中華民族由近代以來陷入深重危機走向偉大復興確立了歷史轉折點。矗立在這一歷史轉折點上的偉大抗戰精神,指引著我們淬礪民族血性、捍衛民族尊嚴、書寫民族榮光。

水是生命之源,萬物之基。黨的”十八大”突出了生態文明建設的地位,水生態文明是生態文明的重要組成部分和基礎保障。

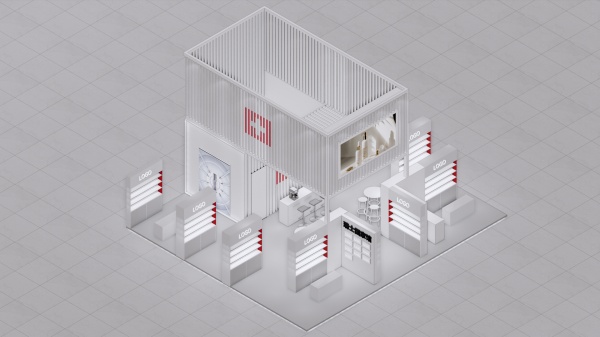

瑞士館的展覽設計概念植根于清晰、結構和精致簡約——這些核心價值反映了瑞士的國家身份,在緊湊的 90平方米空間內進行設計,該空間不僅僅是一個展覽攤位:它是一個精心策劃的體驗,將品牌影響力與建筑優雅融為一體,在瑞士國家館的設計方面樹立了高標準。

能源幾乎是地球上所有事件背后的驅動力人們越來越迫切的需要尋找到可行的替代能源。探訪那個處在開發未來能源風口浪尖上的風云企業——蒙泰。

方案通過前沿的視覺語言、沉浸的呈現方式和互動的空間體驗,為超級總部基地的城市理念和價值觀賦形置景。聲音和動態影像不露痕跡地融入場景,對展品及歷史背景進行補充解釋的同時,也使展覽跳脫出按部就班的敘述,完成錯時性與戲劇感的營造。展覽不僅通過沉浸式的蒙太奇空間體驗幫助不同背景的觀眾更主動地參與進敘事之中,同時延續了工作室對于多角度敘事的探索,建立空間、物與文字的關聯,為單一空間賦予多種敘事的可能性和閱讀深度。展陳描繪出超級總部基地在大灣區建設過程中作為城市門戶的藍圖,展現城市建設成果,用國際化視野、前瞻性思維、創新性的設計打造了符合超總基地的高水平規劃、高標準建設的展示空間,共同見證深圳這座充滿機遇和活力的大都市在不遠的未來成為影響力卓著的全球標桿城市。