星漢垂野,鼎鑄春秋

三線建設精神長河

三線建設作為我國特殊歷史時期的重要戰略布局,不僅奠定了西部地區工業化的基礎,更孕育了“艱苦創業、無私奉獻、團結協作、勇于創新”的寶貴精神。這一精神在新時代西部大開發戰略中繼續發揚光大,成為推動西部地區高質量發展的強大動力。三線建設作為特殊歷史背景下的區域開發實踐,雖以戰備為主導,但實質上奠定了西部地區工業體系的初步架構,也塑造了干部群眾的精神風貌。進入新時代,西部大開發從整體布局中再次被推向前臺,其目標不僅是補區域發展短板,更是打造高質量發展的戰略腹地。

當二十世紀的曙色穿透歷史迷霧,一場以"深挖洞、廣積糧"為戰略支點的文明遷徙在東方古國悄然啟動。這不是簡單的工業搬遷,而是一場熔鑄民族魂魄的"精神煉金術"——三線建設以"備戰促建設"的辯證思維,在"山高水長"的地理褶皺中鍛造出"自力更生、艱苦創業"的精神基因。當以"精神原鄉"為經,以"文明密碼"為緯,在"大歷史觀"的視野下重構這段"隱秘而偉大"的精神史詩,讓觀者在"時空折疊"中觸摸"苦樂交響"的文明脈動,在"精神漫游"中領悟"化危為機"的東方智慧。

戰略縱深——文明存續的拓撲密碼

三線建設的戰略縱深,本質上是文明存續的拓撲密碼。這種縱深不是簡單的地理退守,而是文明基因的重組再生。建設者們以"愚公移山"的堅韌,在"千巖萬壑"的險峻地形中開辟出工業文明的"新大陸"。他們以"人拉肩扛"的原始勞作搬運設備,在"干打壘"的簡陋工棚中培育"兩彈一星"的科技火種,用"三塊石頭架口鍋"的生存智慧書寫"苦中作樂"的生存哲學。這種"窮且益堅"的精神氣質,恰是中華民族"天行健,君子以自強不息"的當代演繹。

更深刻的是,這種戰略縱深構建了獨特的"時空折疊"智慧。在"大三線"與"小三線"的梯度布局中,在"軍工復合體"與"民品生產線"的復合發展中,形成了"東中西"協同發展的戰略格局。那些隱沒在群山中的"地下長城",那些穿山越嶺的"鋼鐵動脈",都是"藏器于身"的東方智慧的物化呈現。這種布局不是簡單的空間轉移,而是文明傳承的"基因重組",將工業文明的火種播撒在廣袤的西部大地,形成"星火燎原"的發展態勢。

集體記憶——精神圖譜的層累構建

三線建設的集體記憶,是一幅由無數個體故事編織的"精神圖譜"。這里有"把青春獻給祖國"的豪邁誓言,有"獻了青春獻終身"的無悔抉擇,更有"獻了終身獻子孫"的代際傳承。那些"三線子弟"在父輩的肩頭成長,用"接力棒"式的奮斗續寫著新的傳奇。這種"前赴后繼"的精神傳承,構成了中華民族"自強不息"的鮮活注腳。

在精神圖譜的構建中,"三線人"創造了獨特的"語言密碼"。"干打壘""蘑菇云""鐵姑娘"等詞匯,既是特定時代的記憶符號,又是精神傳承的載體。那些寫在巖壁上的標語,刻在機器上的銘文,都是穿越時空的精神對話。這種"以物證史"的敘事方式,讓三線精神在物化的載體中獲得了永恒的生命力。更值得關注的是,這種集體記憶不是靜態的陳列,而是動態的生成——在代際傳承中,三線精神不斷被賦予新的時代內涵,形成"薪火相傳"的精神長河。

歷史辯證——文明轉型的深層邏輯

三線建設的歷史經驗,蘊含著深刻的歷史辯證法。它既是"備戰"與"備荒"的統一,又是"安全"與"發展"的平衡。這種辯證思維在當代依然具有重要的啟示意義。在"和平與發展"成為時代主題的今天,三線精神提醒我們:真正的安全不是退守,而是進取;不是封閉,而是開放。這種"以戰止戰"的智慧,在當今世界依然閃耀著真理的光芒。

從工業文明的視角審視,三線建設實現了從"器物層面"到"制度層面"再到"精神層面"的遞進式發展。那些深埋地下的廠房,那些穿山越嶺的鐵路,都是工業文明的"化石證據"。而更深層的,是那些鐫刻在建設者心中的"工匠精神""協作精神""奉獻精神"。這些精神基因在當代的產業升級、科技創新中依然發揮著基礎性作用,成為推動高質量發展的"精神引擎"。

文明傳承——精神長河的永恒價值

三線建設的永恒價值,在于它創造了一種"逆境成才"的文明范式。這種范式不是簡單的"苦行主義",而是"苦中有樂"的哲學。建設者們在艱苦的環境中創造出了"條件反射"式的創新智慧:沒有大型機械就用"土法上馬",沒有精密儀器就用"人眼校準",沒有專用工具就用"萬能鑰匙"。這種"辦法總比困難多"的智慧,正是中華民族"自強不息"精神的生動體現。

在文明傳承的維度上,三線建設構建了獨特的"精神坐標系"。它以"國之大者"的情懷定義了個人價值,以"舍我其誰"的擔當詮釋了時代責任。這種精神坐標在當代依然具有強大的感召力,激勵著新一代建設者在新的征程上續寫新的傳奇。更深遠的是,這種精神傳承不是簡單的復制,而是創造性的轉化——在新的時代條件下,三線精神不斷被賦予新的時代內涵,成為推動社會進步的"精神密碼"。

全球視野——文明對話的東方智慧

將三線建設置于全球視野下審視,其戰略智慧與文明價值更顯獨特。與蘇聯"西伯利亞開發"、美國"西部大開發"相比,三線建設不是簡單的資源掠奪或殖民擴張,而是基于"天下大同"理念的和合共生實踐。這種"各美其美,美美與共"的文明觀,為當今世界提供了處理發展不平衡問題的中國方案。

在文明對話的維度上,三線建設展現了"和而不同"的東方智慧。它既吸收了工業文明的先進技術,又保留了農耕文明的生態智慧;既追求現代性的發展目標,又堅守傳統性的文化根脈。這種"新舊共生"的發展理念,在當今全球化的浪潮中依然具有重要的啟示意義。

星火燎原的精神長河

站在新的歷史方位回望,三線建設的精神遺產不是塵封的往事,而是流動的長河。它從歷史的深處奔涌而來,又向著未來的遠方奔騰而去。這種精神長河中,既有"敢教日月換新天"的豪情,也有"萬紫千紅安排著"的智慧;既有"敢為天下先"的勇氣,也有"潤物細無聲"的細膩。這種精神長河,正是中華民族"自強不息、厚德載物"精神的當代映照,是我們在新時代新征程中"鑄劍為犁"的永恒動力。

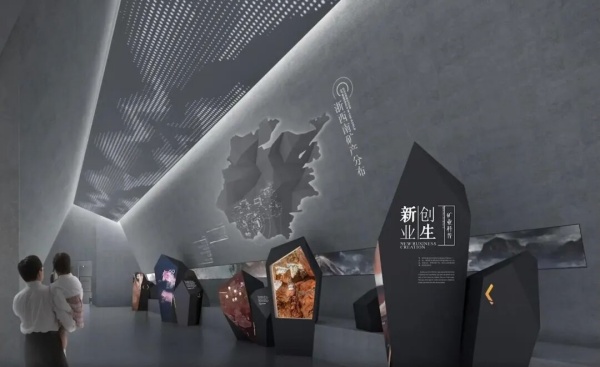

當我們在展示館中回望這段歷史,看到的不僅是冰冷的鋼鐵和熾熱的爐火,更是無數建設者用生命和熱血寫就的精神史詩。這種史詩不是用文字書寫,而是用行動書寫;不是用墨水渲染,而是用汗水浸染。它告訴我們:真正的文明傳承,不是簡單的復制粘貼,而是精神的接力賽;不是物質的積累,而是精神的升華。這種升華,正是三線建設展示館所要傳遞的核心價值——在歷史的褶皺中尋找永恒的精神密碼,在時代的變遷中守護不滅的精神火種,讓三線精神在新時代綻放新的光芒,成為照亮民族復興征程的永恒燈塔。

在開化文化之心中,城市展覽館巍然矗立,如一顆明珠鑲嵌于歷史與未來的交匯點。其設計精妙,自然與建筑相得益彰,內部空間既寬敞明亮又富有層次感,猶如一幅穿越時空的精美畫卷,訴說著開化的歷史變遷與未來憧憬。

革命紀念館不僅是存放革命文物的場所,更是傳承紅色基因、弘揚革命精神的重要載體。其設計需以 “歷史真實性” 為根基,以 “情感共鳴” 為核心,通過空間布局、展陳手法、技術融合,將抽象的革命歷史轉化為可感知、可體驗的場景,引導參觀者在沉浸式體驗中回望歷史、感悟精神,讓紅色記憶真正扎根人心。

進門序廳形象標識和主題文字,設計紅船造型寓意著共產黨人揚起紅船風帆,賡續堅定理想,百折不奮斗爭精神。通過點睛的亞克力立體紅船、營造出入室第一視覺氛圍。增強深刻文化精神。

“農村是我國傳統文明的發源地,鄉土文化的根不能斷,農村不能成為荒蕪的農村、留守的農村、記憶中的故園。”

上海市歷史博物館藏品總數約11萬件,分十五大類:書畫、金屬、陶瓷、工藝、證章、文獻、印刷、紡織品、石刻、錢幣、照片、剪紙、郵票、唱片和其他雜項等。其中1841年江南提督陳化成督造的振遠將軍銅炮、1880年吳猷豫園宴樂圖軸、1895年英商道白生公司制清花機、清末點石齋畫報原稿、1911年民國總統候選人提名及當選人斗方、1923年上海匯豐銀行銅獅、民國百子大禮轎、民國柳亞子主編《上海通志稿》稿本、老上海地圖、《徵信錄》等都是館藏重要文物。

紅色展館的設計不僅是技術與藝術的結合,更是歷史與情感的交融。運用好設計巧思,可以讓紅色展館成為一座生動的歷史課堂、一座情感的共鳴之所。在數字化與創意并進的今天,如何打造出吸引觀眾、觸動心靈、還原歷史的紅色場館?成為時代的命題。

在福建博物院的廣闊展廳內,一場穿越時空的壯麗史詩正悄然上演,它引領著每一位踏入這片神圣領域的訪客,深入探索福建古代文明的璀璨與輝煌。這便是“福建古代文明之光——福建博物院基本陳列”,一個匯聚了數十萬年歷史精華,以文物為筆,以時間為軸,精心勾勒出的福建古代文明長卷。

臺江的上杭路和下杭路及其附近街區,俗稱“雙杭”。指的是從小橋頭到大廟路之間的兩條平行的橫街,這里早年是福州的商業中心和航運碼頭。“杭”其實是從“航”音衍化的,這里有一個地理變遷的歷史過程。古時閩江水繞過大廟山,上下杭便是上下航的津口埠頭。這片曾經以商業的繁華而聞名的古老街區,一直以來是民俗、史學專家們研究福州商業發展歷程的重要地方。

在葡萄牙的阿爾科巴帕拉小鎮,一座獨特的建筑悄然矗立于Alcobaa修道院的靜謐之旁,它不僅是時間的見證者,更是科技與藝術完美融合的結晶——Máquinas Falantes(會說話的機器博物館),一個自2017年起精心籌備,終于在2024年4月25日盛大開幕的聲音與通信的殿堂。這座博物館,如同一部活生生的歷史書,靜靜地向每一位訪客訴說著聲音從誕生到演變的傳奇故事。