《三國志》和《三國演義》是兩部性質完全不同的作品,前者是嚴謹的歷史著作,后者是文學化的歷史小說。

兩者在創作目的、內容真實性、敘事手法等方面存在顯著差異。以下從多個維度詳細分析兩者的區別:

一、創作性質與作者背景

1. 《三國志》屬于紀傳體斷代史。 作者是西晉史學家陳壽(233-297年),曾為蜀漢官員,后入晉任著作郎,掌握大量官方檔案。目的是為了記錄真實歷史,為后世提供政治借鑒。

2. 《三國演義》是長篇歷史演義小說,中國四大名著之一。作者是元末明初小說家羅貫中(約1330-1400年),融合民間傳說和戲曲素材創作。其目的是為了通過藝術加工傳播儒家價值觀,滿足大眾對英雄傳奇的審美需求。

二、內容真實性與史料來源

《三國志》 約90%為可考證史實,有官方檔案、當事人書信(如《諸葛亮集》核心史料,而《三國演義》 約30%基于史實,70%為虛構或夸張,主要是民間傳說、評話、元雜劇(如《關大王單刀會》等等,類似關羽“過五關斬六將”、諸葛亮“借東風”都是虛構案例。

三、人物塑造與價值取向

1. 《三國志》:客觀中立的史筆

曹操:被評價為“非常之人,超世之杰”,肯定其政治軍事才能。

劉備:記載其“弘毅寬厚”,但也直言其“機權干略不逮魏武”。

諸葛亮:稱贊其治國才能,但指出“應變將略,非其所長”。

2. 《三國演義》:尊劉貶曹的敘事倫理

神話劉備集團:將劉備塑造成“仁德化身”,關羽升格為“武圣”,諸葛亮被神化為“多智近妖”。

丑化曹操:強化其“寧教我負天下人”的奸雄形象,虛構“夢中殺人”“華佗之死”等情節。

簡化人物復雜性:周瑜從“性度恢廓”的儒將變成心胸狹窄的陪襯角色。

三國主題文化

鼎立之局鑄千秋魂魄,文化長河映智勇光芒

漢末風云驟起,群雄逐鹿于中原,然鼎立之勢非獨賴兵戈之利,更因文化之河奔涌不息。三國文化,非止一城一地之遺存,乃匯聚英杰之志、黎庶之愿、天下之思的綜合性精神圖譜。其以政治智慧為骨,以軍事策略為脈,以人文精神為血,在刀光劍影中淬煉出超越時空的永恒價值。今以大視野觀之,當從三個維度剖解其深邃內涵:英雄主義如星漢燦爛,民眾性若江海浩蕩,大一統思想似高山巍峨。三者交織,方成這卷流動的文化史詩。

英雄主義:亂世中的精神豐碑

英雄主義在三國文化中非獨指武勇,更是一種精神高度的象征。曹操“老驥伏櫪,志在千里”的進取之志,非僅抒發個人抱負,實乃對時代精神的提煉——當亂世紛擾,唯有以進取之心破局,方能開太平之基。其“周公吐哺,天下歸心”的宏愿,更將政治家的胸襟與文人的浪漫熔鑄一體,成為后世士人效仿的典范。

諸葛亮“鞠躬盡瘁,死而后已”的奉獻精神,則將忠臣形象推向理想化極致。其“隆中對”的戰略規劃,非獨顯軍事才華,更展現“以弱勝強”的智慧哲學——通過聯合東吳、西取巴蜀的縱橫捭闔,實現“三分天下”的戰略構想,其背后是對“天時、地利、人和”的深刻洞察。而“出師表”中“受任于敗軍之際,奉命于危難之間”的赤誠,更將君臣之義、家國之責熔鑄為千古絕唱。

關羽“義薄云天”的忠勇形象,則超越了武將的單一維度,成為民間信仰的象征。其“千里走單騎”的傳奇,非獨顯武勇,更蘊含“義”的深層內涵——對兄長之諾、對朋友之信、對道義之守。這種“義”的精神,在民間通過說書、戲曲等藝術形式不斷強化,最終演變為“關帝”崇拜,成為華人世界共同的精神圖騰。

此三者,或進取、或奉獻、或忠義,共同構建起三國英雄主義的精神譜系。他們非止于史書中的名字,而是成為一種文化基因,滲透于民族的血液之中,成為后世面對困境時的重要精神支撐。

民眾性:民間土壤中的文化根系

三國文化的生命力,不僅在于精英階層的創造,更在于其深厚的民眾根基。羅貫中《三國演義》的誕生,正是將歷史故事與民間傳說熔鑄一體的典范。其通過“桃園結義”“三顧茅廬”“草船借箭”等經典情節,將英雄主義與民眾對仁政、信義的理想化表達相結合,使三國故事從史書走向民間,成為全民共享的文化記憶。

這種民眾性更體現在對“仁政”的向往。劉備“攜民渡江”的舉動,被民間解讀為“仁德”的象征;而“劉關張”的兄弟情誼,則被賦予“桃園結義”的浪漫色彩,成為民間對“義”的具象化表達。這種對仁政、信義的追求,并非空泛的道德說教,而是根植于民眾對公平、正義的樸素渴望。

同時,三國文化中的民眾性還體現在其傳播方式的多樣性。從說書人的口耳相傳,到戲曲舞臺的演繹,再到近代影視作品的改編,三國故事始終以鮮活的形式滲透于民間。這種傳播不僅強化了英雄形象,更使三國文化成為連接不同時代、不同地域民眾的精神紐帶。

大一統思想:割據中的統一追求

盡管三國鼎立,但各方勢力從未放棄對統一的追求。這種“大一統”思想,既體現在政治家的戰略規劃中,也滲透于民眾的集體意識里。曹操“周公吐哺”的抱負,實為以“天下歸心”為目標的統一理想;諸葛亮“隆中對”的戰略規劃,則以“三分天下”為過渡,最終指向“興復漢室”的終極目標。

這種大一統思想并非盲目的武力擴張,而是基于對“天人合一”哲學思想的深刻理解。其背后蘊含著“合久必分,分久必合”的歷史規律認知,以及對“大一統”作為治國理想的價值認同。這種思想不僅影響了三國時期的政治實踐,更成為后世王朝合法性的重要來源。

從更深層次看,三國的大一統思想還體現為對“和”的追求。盡管三方割據,但通過聯吳抗曹、孫劉聯盟等外交策略,實現了力量的動態平衡。這種平衡非獨賴武力,更依賴于對“和”的智慧的運用——通過聯盟、妥協、聯合,最終實現力量的整合與統一。這種“和”的智慧,成為后世處理復雜國際關系的重要思想資源。

文化長河:從歷史到永恒的超越

三國文化的價值,不僅在于其歷史細節的真實性,更在于其超越時空的精神價值。其英雄主義、民眾性、大一統思想三大核心特征,共同構成了中華文化的精神基因。這種基因在歷史長河中不斷被激活、被重構,最終成為民族性格的重要組成部分。

從哲學角度看,三國文化體現了“知行合一”的實踐智慧。無論是曹操的進取精神、諸葛亮的奉獻精神,還是關羽的忠義精神,都非空泛的道德說教,而是通過具體行動展現的精神力量。這種“知”與“行”的統一,使三國文化具有強烈的實踐指導意義。

從藝術角度看,三國文化為后世提供了豐富的創作素材。從詩詞、戲曲到小說、影視,三國故事始終是藝術創作的重要源泉。這種創作不僅是對歷史的重現,更是對文化精神的再詮釋與再創造。

從全球視野看,三國文化作為中華文化的重要代表,其影響力早已超越國界。通過《三國演義》的翻譯與傳播,三國故事成為世界了解中華文化的重要窗口。這種跨文化的傳播,不僅增強了中華文化的國際影響力,更促進了不同文明之間的對話與理解。

鼎立之局雖已逝,文化長河永奔流。三國文化以英雄主義為脊梁,以民眾性為根基,以大一統思想為歸宿,在歷史與現實的交織中展現出永恒的魅力。其不僅是中華文化的瑰寶,更是全人類共同的精神財富。當我們重讀這段歷史,不僅是在回望過去,更是在尋找面對未來的智慧與勇氣。這,正是三國文化穿越千年而依然熠熠生輝的根本原因。

青少年法制教育館抓住了“法”的核心,即是成長必須課;提煉出“法”的受眾,即是青少年的成長之路。

設計方案以《復興之路》基本陳列方案設計結合陳列大綱內容,運用多種陳展手段,充分展示大量的館藏珍貴文物和圖片資料,避免圖板加展品的單一陳展形式。

博物館,你是否曾被一件文物擊中內心?是否曾在某個展柜前久久駐足?那些無聲的物件,穿越時光與我們對話,其背后正是精心設計的展示藝術在默默牽引著我們的視線與心靈。展示設計絕非簡單的“擺放”與“陳列”,它是一場無聲的導演藝術,關乎如何讓文物“開口說話”。

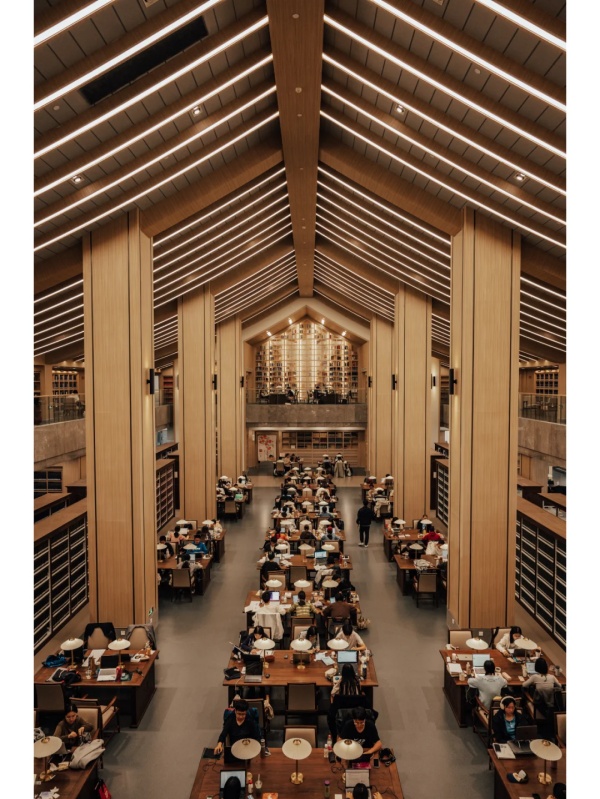

走進浙江大學圖書館,撲面而來的不僅是書香,更是一場空間設計的盛宴。作為一家專注于圖書館空間設計的公司,我們有幸深入探訪這座知識的殿堂,從專業角度解讀其設計理念和空間魅力。

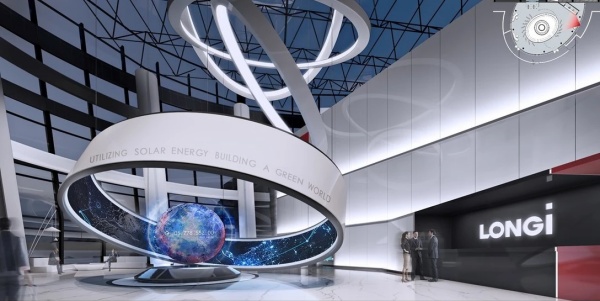

曾有蘭大學子勵志,創業以他們的導師——蘭大老校長;中國著名教育家 江隆基 先生的名字為公司命名。隆基品牌創建:源起對先賢的敬仰及敬愛之情,對歷史文化的傳承和推動現代科技進步的堅持。企業宗旨:用光伏太陽能的閃耀之光,照見人與自然的關系,照亮地球的未來。

遂昌博物館坐落浙江省麗水市遂昌縣三億畬族鄉高碧街村石板橋自然村,南側為三際線公路,西側為環城北路,北側和東側為山體。該項目用地面積16943.4平方米總建筑面積13730.57平方米,建筑占地面積4724平方米。其中陳列開放區面積3280平方米包括常設陳列、臨時陳列、拓展性科教空間等。

2025年早春,黃河咽喉岸畔春寒料峭、乍暖還寒,德州黃河文化展廳內卻已涌動起“文化”的春潮。經過改造提升的黃河文化展廳,已然煥新呈現在我們眼前,那條承載德州治黃記憶的“紅心一號”吸泥船,承載著前輩們的智慧和“紅心一號”精神,在歷史的長河中劈波斬浪向我們駛來,在新時代講述著新的敘事。

踏入上海騰訊大廈一樓展廳,一場跨越現實與未來的數字之旅即刻開啟,這里既是騰訊30年技術沉淀的縮影,更是人工智能、云計算、數字孿生等前沿科技與社會價值創新深度融合的舞臺。

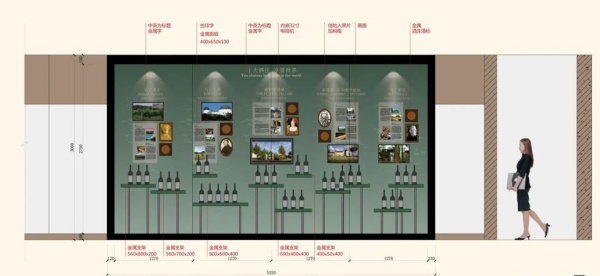

在中華文明的長河中,酒文化是串聯歷史、藝術與生活的紐帶。如何將這份厚重的文化積淀轉化為可感知、可體驗的空間?我們以“沉浸式文化傳承”為核心,推出酒文化主題館設計方案,通過現代設計語言與科技手段,構建一座跨越時空的酒文化主題空間,讓每一個造型都傳遞酒韻文化的內涵。